[고전산문] 척하는 것을 경계하고 삼가한다 / 김정희

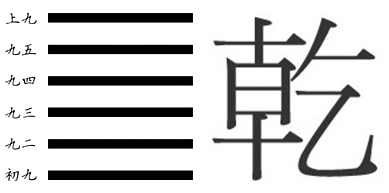

나는 《역(易), 주역》을 읽고서 건(乾) 구삼(九三)의 의(義)*에 깊이 느낌이 있어 나의 거실의 편액을 ‘척암(惕庵, 두려워할 척, 암자 암)’이라 했다.

김진항(金鎭恒)이라는 자가 있어 지나다가 보고 물으며 말하기를,

“거룩하옵니다. 척(惕)의 의(義)야말로. 선생은 대인이시니 장차 대인의 덕(德)에 나아가서 업을 닦으시려니와.

진항은 소인이오라 겸(謙)에서 취한 바 있사오니, 그 산은 높고 땅은 낮은데 마침내 굽히어 아래에 그쳤음을 위해서

이옵니다. 그래서 제 실(室, 거실)을 ‘겸겸(謙謙)’이라 이름하였으니 원컨대 선생은 가르침을 내려주소서.” 하였다.

나는 말하기를 “그럴상해도 이는 겸이 아니다. 네가 먼저 하나의 높은 의상(意想, 뜻과 생각)을 일으켜 놓고, 다시 하나의 낮은 형체를 마련하고서 또 그것을 억지로 끌어내린다면 어찌 겸이라 할 수 있겠는가?

내가 옛날에 《易 역》을 공부하면서 겸(謙)의 상(象)을 터득했는데 그 상(象)에 이르기를 ‘지중(地中)’이라 했고 ‘지하(地下)’라고는 아니했다. 보이는 것을 상(象)이라 이르는데, 땅 밑에 산이 있으면 사람이 누가 보겠는가?

이에 있어 《주역》을 배운 자는 이르기를 ‘《역》이란 허상(虛像)이 있는 것이다.’라고 하지만, 육십사 괘가 다 실상(實象)인데 어찌 허(虛)가 있을 수 있겠는가.

무릇 하늘 안에 땅이 있고 땅 안에 산이 있으니 땅이 하늘 안에 있으면 겨우 하나의 점(點)일 따름이요,

산이 땅 안에 있으면 역시 한 주먹의 돌, 한 줌의 흙일 따름이다. 방금 적게 보이고 있는 존재에 어찌 스스로 많다 하리오. 이것이 겸의 정(情)이요 겸의 의(義)요 겸의 상(象)인 것이다.

이 때문에 항평보(項平甫)는 말하기를 “‘땅 안에 산(山)이 있다.’는 것은 실상(實象)이다.”고 하였는데, 세상이 실(實, 실체가 분명한 실제적인 것 혹은 실천의 뜻)을 힘쓰지 않은 지가 오래이다. 너의 말 같은 것(겸겸(謙謙) 즉 뜻과 내용은 있지만 실체를 볼 수 없어서 실현 가능성이 없는 것)은 바로 노자(老子)의 학(學)으로서 그 사이에 의지하고 아부하여 빛에 어울리고 진(塵, 티끌, 아주 작은 것을 뜻함)에 뒤섞이어 몸을 온전히 하고 해(害)를 멀리 하려는 계책이며 《역》의 실상(實象)은 아니다.

지금 너는 세상에 있어 바로 한 주먹의 돌 한 줌 흙의 미미한 존재로서 애초에 그 높음이 없는데 나중이라 해서 어찌 낮음에 굽히어 아래에 그칠 것이 있겠느냐. 내가 이 실상(實象)을 벌여 놓은 것도 세상의 실(實)을 힘쓰지 아니하고. 속으로는 교만하면서 겉으로는 겸(謙, 겸손, 자기를 낮춤)하는 척하는 자를 위하여 경계하자는 것이니, 이 또한 나의 척(惕)의 의(義)이다.”라 했다.

진항은 말하기를 “대단히 좋으니 청컨대 이로써 겸겸실(謙謙室)의 기(記)를 삼게 하여 주소서.” 하였다.

-김정희(金正喜,1789~1856), '겸겸실기(謙謙室記) ', 완당전집(阮堂全集) 제6권 / 기(記) -

▲원글출처: ⓒ 한국고전번역원 | 신호열 (역) | 1988

※[옮긴이 주]

1. 건(乾) 구삼(九三)의 의(義): 건(乾) 구삼(九三)의 내용은 아래와 같다(周易傳義)

"구삼(九三)에 말하기를 ‘군자(君子)가 종일토록 힘쓰고 힘써 저녁까지도 두려워하면 위태로우나 허물이 없다’는 것은 무슨 말인가? 공자(孔子)께서 말씀하셨다. “군자(君子)는 덕(德)을 진전시키고 업(業)을 닦나니, 충(忠)·신(信)이 덕(德)을 진전시키는 것이요 말을 함에 그 성실함을 세움이 업(業)을 보유(保有)하는 것이다. 이를 데를 알아 이르므로 더불어 기미를 알 수 있고, 마칠 데를 알아 마치므로 더불어 의(義)를 보존할 수 있다. 이 때문에 윗자리에 있어도 교만하지 않고 아랫자리에 있어도 근심하지 않는 것이다. 그러므로 힘쓰고 힘써 때에 따라 두려워하면 비록 위태로우나 허물이 없는 것이다.”

【傳】삼(三)은 하괘(下卦)의 위에 거하여 군주의 덕(德)이 이미 드러났으니, 장차 무슨 일을 하겠는가. 오직 진덕(進德)과 수업(修業)을 할 뿐이다. 안에 충신(忠信)을 쌓는 것이 진덕(進德)이요, 말을 가려 하고 뜻을 돈독히 하는 것이 거업(居業)이다. 이를 데를 알아 이르는 것은 치지(致知)인 바, 이를 곳을 알기를 구한 뒤에 이르니, 아는 것이 먼저 있다. 그러므로 더불어 기미를 안다고 한 것이니, 이른바 ‘조리(條理)를 시작함은 지(智)의 일’이라는 것이다. 마칠 데를 알아 마치는 것은 역행(力行)이니, 이미 마칠 곳을 알았으면 힘써 나아가 마쳐야 하니, 지키는 것은 뒤에 있다. 그러므로 더불어 의(義)를 보존하는 것이니, 이른바 ‘조리(條理)를 끝마침은 성(聖)의 일’이라는 것이다. 이는 학문의 시작과 끝이다. 군자(君子)의 학문이 이와 같다. 그러므로 위와 아래에 처하는 도리를 알아 교만하거나 근심하지 않고 게을리 하지 않으며 두려워할 줄을 알아 비록 위태로운 자리에 있어도 허물이 없는 것이다.

【本義】 충신(忠信)은 마음에 주장하는 것이니 한 생각이라도 성실하지 않음이 없는 것이요, 말을 함은 일에 나타나는 것이니 한 마디 말이라도 성실하지 않음이 없는 것이다. 비록 충신(忠信)의 마음이 있더라도 말을 함에 성실함을 세우지 않으면 머물지 못한다. 이를 데를 알아 이름은 진덕(進德)의 일이요, 마칠 데를 알아 마침은 거업(居業)의 일이니, 종일토록 힘쓰고 힘써 저녁까지도 오히려 두려워하고 삼가는 것은 이 때문이다. 위로 오를 수도 있고 아래로 내려올 수도 있으며 교만하지 않고 근심하지 않으니, 이른바 ‘허물이 없다’는 것이다.

'고전산문 > 추사 김정희' 카테고리의 다른 글

| [고전산문] 나는 나일 뿐 (0) | 2018.01.02 |

|---|---|

| [고전산문] 세한도 발문(歲寒圖 跋文): 진정한 벗 (0) | 2018.01.02 |

| [고전산문] 오만을 경계하다 (0) | 2018.01.02 |

| [고전산문]적천리설(適千里說): 비르게 길을 찾아가는 방법 (0) | 2018.01.02 |

| [고전산문]실사구시설(實事求是說): 사실에 의거하여 옳은 진리를 찾는다 (0) | 2018.01.02 |